Sag nicht Tochter, sag Kurê min. Wie ich das Patriarchat aus Versehen lebte

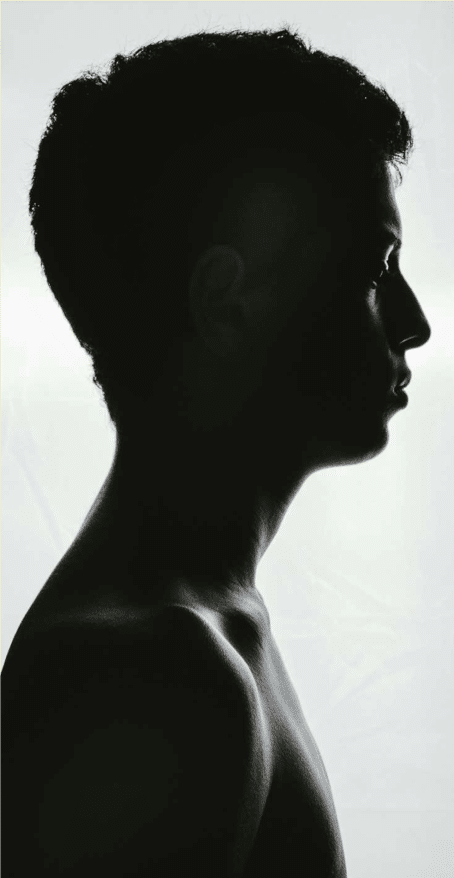

„Sag nicht Tochter. Sag: Kurê min (mein Sohn).“ Ich war sieben, vielleicht acht, als ich diese Worte zu meiner Oma sagte. Sie schwieg, aber ihre Augen wussten mehr, als ich je zu sagen wagte. Ich wollte kein Mädchen sein, das höflich schweigt, wenn es brennt. Kein Kind, das leise träumt, um niemanden zu stö- ren. Kein Mensch, dessen Wert an Schönheit, Anpassung oder Gehorsam gemessen wird. Ich wollte kraftvoll sein dürfen. Wild. Ungezähmt. Und in mei- ner Welt war all das männlich. Stärke trug den Namen der Söhne – laut, dominant, unangreifbar. Also glaubte ich, ich müsse einer von ihnen wer- den, um überhaupt zählen zu dürfen. Ich bat sie, mich nicht Tochter zu nennen. Und sie gehorchte. Bis heute nennt sie mich Kurê min. Und bis heute frage ich mich, wie ich das Pa- triarchat ablehnen konnte, und es doch gleichzeitig lebte. Aus Trotz. Aus Schutz. Aus einem tiefsitzenden Hunger nach An- erkennung. Vielleicht begann hier meine Geschichte. Eine Geschichte, in der ich nicht nur gegen das Patriarchat kämpf- te, sondern es verkörperte. Als Schutz. Als Rüstung. Die Tochter, die Sohn wurde Ich wurde nicht als Sohn geboren. Aber ich lernte früh, mich wie einer zu bewegen, zu spre- chen, zu fühlen oder besser nicht zu fühlen. Diese maskulinen Copingstrategien waren keine Wahl, sondern Überlebensmechanismen. In meiner Welt war Stärke männlich und Sichtbarkeit ein Risiko.

Ich passte mich an, innerlich wie äußerlich. Eine stille Rolleninternalisierung. Ich kleidete mich dunkler, brei- ter, neutraler, als würde jeder Stoff eine Grenze ziehen zwi- schen mir und einem Blick zu viel. Mein Stil wurde zum Pan- zer, mein Gang gerade, mein Blick hart. Ich wollte nicht an- greifbar sein, nicht lesbar, nicht weiblich. Ich wusste, Mädchen gelten als unsicher, schwach, zerbrechlich. Also hörte ich auf, eines zu sein, zumindest nach außen. Ich lernte früh, nicht zu bitten. Ich gewöhnte mir ab, zu brauchen, und hielt meine Gefühle klein. Ich sprach wenig und bewegte mich, als hätte ich kein Recht auf Raum. Doch tief in mir wusste ich, dass ich ihn mir nehmen muss- te, bevor er mir genommen wird. Also war ich wachsam. Immer bereit, mich zu verteidi- gen, auch wenn noch niemand angegriffen hatte. Und ich war stolz. Stolz auf meine Unab- hängigkeit. Darauf, alles allein zu schaffen. Niemandem zur Last zu fallen. Ich hielt das für Freiheit. Doch es war eine stille Gefangenschaft, eine, die nicht von außen kam, sondern in mir wuchs. Ich hatte sie selbst ge- wählt, aus Instinkt. In einer Welt, in der Stärke laut und do- minant erscheinen muss, bleibt Sanftheit unsichtbar. Mädchen lernen früh, dass Zärtlichkeit nicht bewundert und Rücksicht nicht belohnt wird. Also greifen wir nach dem, was Sichtbarkeit verspricht, auch wenn es uns nicht entspricht. Ich funktionierte. Wie eine Maschine mit Herz – lautlos, aber überhitzt.

Man nannte mich stark, ohne zu sehen, wie sehr ich inner- lich zerfiel. Meine Stärke war nicht Ausdruck von Freiheit, sondern Ausdruck von Angst. Die Frau in mir war nie ver- schwunden. Sie war nur still. Ihre Zartheit fand keinen Platz in der Rüstung, die ich trug. Sie durfte nicht zweifeln, nicht weich sein, nicht langsam. Nicht, wenn ich ernst genom- men werden wollte. So wurde ich zur Frau, die Sohn wurde. Nicht weil ich es wollte, son- dern weil ich musste, um das zu schützen, was in mir zu zer- brechen drohte. Doch irgend- wann sah mich im Spiegel, und erkannte mich nicht mehr. Weibliche Stärke in männlichem Gewand Wir reden viel über das Patriar- chat. Wir zeigen mit dem Finger auf Männer, auf Strukturen, auf Systeme. Doch was geschieht, wenn wir den Blick nach innen wagen? Wenn wir erkennen, dass patriarchale Strukturen nicht nur von Männern gestützt werden, sondern durch uns alle fortbestehen, auch durch Frauen. Nicht aus Bosheit, sondern aus Sozialisierung. Aus Angst. Aus dem Bedürfnis, innerhalb eines repressiven Systems zu überleben. In einer Gesell- schaft, in der Stärke männlich codiert ist, wird Weiblichkeit oft zur Maske, die wir ablegen müssen, um gehört zu werden. Sanftheit, Intuition, Empathie, Eigenschaften, die in patriar- chalen Ordnungen keinen Platz finden, werden als Schwäche markiert. Und so übernehmen viele Frauen Verhaltensmuster, die einst ihre Unterdrückung zementierten: Dominanz, emotionale Distanziertheit, Kontrolle. Diese Muster entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie wurzeln in unserer Sozialisation, in Sprüchen wie „Mädchen machen so etwas nicht“, in Blicken, die Laut- stärke bei Frauen mit Unan- gemessenheit gleichsetzen.

In der impliziten Botschaft, dass eine selbstbestimmte Frau ent- weder unweiblich oder einsam sein müsse. Emanzipation wird zum Drahtseilakt zwischen An- passung und Widerstand. Ich kenne das aus meiner eige- nen Geschichte. Als Kind lern- te ich von meinem Vater Auf- gaben kennen, die in unserer Gesellschaft traditionell den Söhnen vorbehalten waren: Autofahren, Geld verwalten, Preise festlegen, mit Kunden verhandeln, Haltung zeigen, Aufgaben mit öffentlicher Prä- senz, Verantwortung und Ent- scheidungsmacht. Doch mein Vater stellte diese Regel infra- ge. Ich war seine Erstgeborene, seine Tochter, und seine stärks- te Stütze. Was sonst nur Söhnen zugeschrieben wurde, übertrug er mir. Offen, ohne Zögern, mit Stolz. Zum ersten Mal spürte ich, was es heißt, ernst genom- men zu werden. Für einen Mo- ment glaubte ich, stark und frei zu sein. Doch dann begann ein Mädchen aus der Verwandt- schaft, spöttische Bemerkun- gen zu machen. Was sucht ein Mädchen an einem Ort, an dem Männer entscheiden. Seit wann dürfen Mädchen mitre- den. Ist das überhaupt erlaubt. Ihre Worte wirkten wie Splitter – scharf, verletzend, entwer- tend. Sie sprach laut aus, was viele im Stillen dachten. Nach und nach legten sich ihre Sät- ze wie Steine um mein Selbst- bild. Nicht mein Mut wurde gesehen, nicht mein Einsatz, sondern nur mein Geschlecht. Etwas in mir zerbrach. Nicht, weil ein Mann mich zurück- wies, sondern weil eine Frau mir das Gefühl gab, fehl am Platz zu sein.

Und plötzlich begriff ich: Sie sprach nicht nur für sich selbst. Sie sprach mit der Stimme einer ganzen Kultur, die Mädchen beibringt, sich klein zu machen, um sicher zu bleiben. Angepasst zu leben, um nicht aufzufallen. So überträgt sich patriarchale Ordnung nicht allein durch Gewalt, sondern durch Wiederholung. Durch Frauen, die andere Frau- en kontrollieren, weil sie selbst kontrolliert wur- den.

In traditionell Gemeinschaften sind die Erwartungen widersprüchlich: stark, aber leise. Klug, aber bescheiden. Sicht- bar nur, wenn es gerade passt. Wir lernen zu überleben, in- dem wir uns anpassen, manchmal so sehr, dass wir unsere Weiblichkeit verstecken, ja verkleiden. Denn in patriar- chalen Räumen zählt, was hart, kontrolliert, rational wirkt. Das Patriarchat braucht keine Män- ner, um zu funktionieren. Es lebt durch Wiederholung und Angst. Oft sind es Frauen, die andere Frauen beschämen oder kontrollieren, aus dem Glau- ben, dass Kontrolle Sicherheit schafft. Es geht um Zugehörigkeit, um eine Ordnung, die nicht hinterfragt wird, sondern sich still fortsetzt.

„Er ist dein Bruder, also darf er“, sagen viele Mütter. Söhne erhalten Freiheiten.

Diese Muster geben Frauen weiter, weil sie es selbst so ge- lernt haben. Sie kontrollieren Kleidung, Verhalten und Ge- fühle, nicht aus Macht, sondern aus Angst. Aus dem Wunsch, ihre Töchter zu schützen. Und merken nicht, dass sie das Ge- fängnis nur weitergeben. So wachsen viele von uns zwi- schen zwei widersprüchlichen Blickrichtungen auf: Die eine fordert Selbstbestimmung und Gleichheit, die andere korri- giert und stabilisiert das Be- stehende. Wir sollen Stärke zeigen, um bestehen zu kön- nen, und zugleich Gehorsam, um niemanden zu beschämen.

Es bleibt kein Raum für Un- sicherheit, kein Platz für ein Ich weiß nicht. Deshalb über- nehmen viele weiblich sozialisierte Personen Verhaltens- muster, die männlich gelesen werden – nicht aus freiem Ent- schluss, sondern als Überle- bensstrategie in einem System, das Stärke noch immer mit Männlichkeit verbindet. Aber warum wird Stärke überhaupt mit Männlichkeit verbunden? Vielleicht, weil körperliche Merkmale wie Muskelmasse oder Testosteron historisch als Legitimation für Macht und Dominanz dienten. Vielleicht, weil Jungen früh dazu ange- leitet werden, zu führen, wäh- rend Mädchen lernen, zu dul- den, zu tragen, zu schweigen. Vielleicht auch, weil Medien, Erziehung, religiöse Normen, politische Ordnungen und fa- miliäre Strukturen seit Jahr- hunderten dasselbe Narrativ wiederholen: Der Mann han- delt, die Frau wird behandelt. Stärke wird nicht neu gedacht, sondern entlang männlicher Maßstäbe reproduziert.